ヨーテボリ・ブックフェア2018

9月26日(水)から29日(土)まで、ヨーテボリで行われたスウェーデン最大のブックフェアに行ってまいりました! 今年は、外国の出版社や翻訳者を対象としたスウェーデン文化評議会のフェローシップ・プログラムに呼んでいただき、ひじょうに実りある3日間(正味)となりました。

上の写真はブックフェア開始前夜の会場のようす(搬入作業中)。会場がここまでがらんとしているのは初めて見ました。いつも人でごった返して大変なので……

せっかくなので雑感を書き留めておきたいと思います。

スウェーデン文化評議会(Kulturrådet、Swedish Arts Council、http://www.kulturradet.se/en/In-English/)は、スウェーデン文学の外国語への翻訳出版を、助成金などさまざまな形で支援しており、今回のフェローシップ・プログラムもその一環です。外国の出版社や翻訳者がヨーテボリ・ブックフェアに参加できるよう、旅費と宿泊費が支給されます。専門家のレクチャーやスウェーデンの出版社・エージェントとのミーティングに参加できるほか、もちろんブックフェア中に行われる作家のトークやセミナーも聴き放題です(英語で行われるものもたくさんあります)。

日本の出版社・スウェーデン語翻訳者の皆様もぜひ!!!

スウェーデン文学普及活動の部署、Swedish Literature Exchangeのウェブサイトはこちら↓です。ニュースレターに登録しておくと、上記フェローシップ・プログラム申し込みの案内も届くはずです。

http://www.kulturradet.se/en/swedishliterature/

参加者は各国の出版社の人と翻訳者とで半々ぐらいだったと思います。出版社は児童書専門のところと一般向けのところが、これも半々ぐらいですかね。興味深かったのが、アゼルバイジャンの出版社の方がいらしていたのですが、アゼルバイジャンはここ100年ぐらいで使う文字が3度も変わったので(アラビア文字→ラテン文字→キリル文字→またラテン)どの文字で読みたいかが世代によって違うのだとか。大変ですね……

アジアの参加者は、ベトナムの出版社の方と私だけでした。寂しい。

さて、今回、翻訳者向けとしては以下のトピックについてのセミナーが行われました。

■スウェーデンの書籍市場

最近の大きなトピックのひとつはやはり、ストリーミングサービスの普及のようですね。月額定額オーディオブック聴き放題サービスから出発した企業Storytelが、いまはスウェーデンの老舗出版社のひとつNorstedts(『ミレニアム』シリーズの版元もここ)を買収したりして、スウェーデンの三大出版社の一角に名を連ねています。

■児童・ヤングアダルト文学の潮流

これは刊行点数も売り上げも増えている成長分野。何年か前と比べると、ディストピアものやファンタジーが増えている印象です。

■一般向けフィクションの潮流

今年の大きなテーマとして挙げられたのは、ディストピアもの(ここでも)、難民・移民、自然・動物、機能不全に陥った家族、クィア・トランスジェンダー、など。もともと注目している作品もありましたが、まだ読んでいない面白そうな本をたくさん紹介されて、ワクワクしました。1日48時間欲しい。レクチャーで挙げられた本のいくつかは、児童文学も含め、Swedish Literature Exchangeが英語で出しているこちらの↓冊子にも紹介されているので、ぜひチェックしてみてください。オンライン閲覧可能。

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/New-Swedish-Books8/

■一般向けノンフィクションの潮流

このセミナーでは、ここ数年スウェーデンでベストセラーとなったノンフィクションがひととおり紹介されたのですが、毎年安定して売れているのは健康・フィットネスもの、それに関連したレシピ本、でしょうか。私が長らく愛読しているブログ Food pharmacy の本とか(ブログ英語版もあります)。彼女たちのレシピ美味しいんですよね。スウェーデン語を解する方々にはポッドキャストもお勧めです。笑えます!

あれ? なんの話だっけ。

そうだ、ノンフィクション。そんな中でいまのベストセラーは、故ハンス・ロスリング(Hans Rosling)氏の自伝と『Factfulness』。Factfulnessはビル・ゲイツ氏に紹介されたらしいし、日本でもきっと出ますよね? すごく良い本です。広く読まれてほしい。

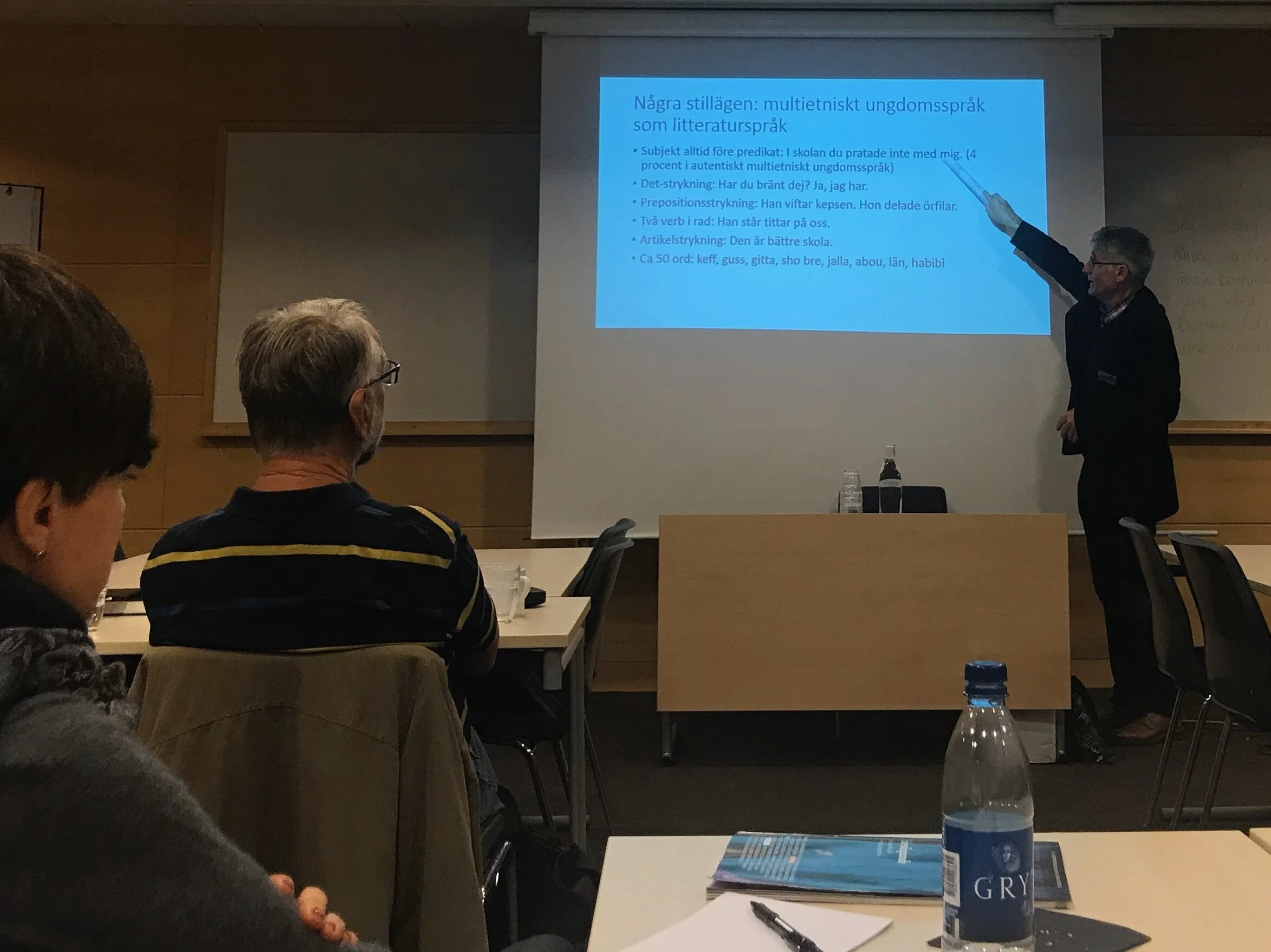

■現代のスウェーデン語に起きているさまざまな変化について

これはもう本当にいろいろあって興味深かったのですが、ひとつ挙げるとするなら、彼(han)でも彼女(hon)でもないジェンダーニュートラルな新しい代名詞 hen が普及して、公的機関の文書や新聞記事などでも普通に使われるようになっている、という点でしょうか。henって出てきたなーと思ってからまだ数年のような気がしますが、大きな変化ですね。その一方で、代名詞 man (英語のoneに近い、人間全般を指すときに使う代名詞、「男」の意味もある)の代わりに en (これこそ英語のone)が使われるようになってきているが、これはまだhenほど広まっておらず、これを使うということはジェンダー問題を強く意識しているサインになる、とのこと。まあこれもすぐに普及するかもしれませんね。

……こんな感じで、フェローシップ・プログラムのあった木曜日と金曜日は、レクチャーやらミーティングやら会食やらにほぼかかりきりでした。なので土曜日は夕方まで残り、好きな作家のトークをひたすらハシゴ。その中からいくつかを(写真を撮ることを思い出したものを、とも言う)ご紹介します。

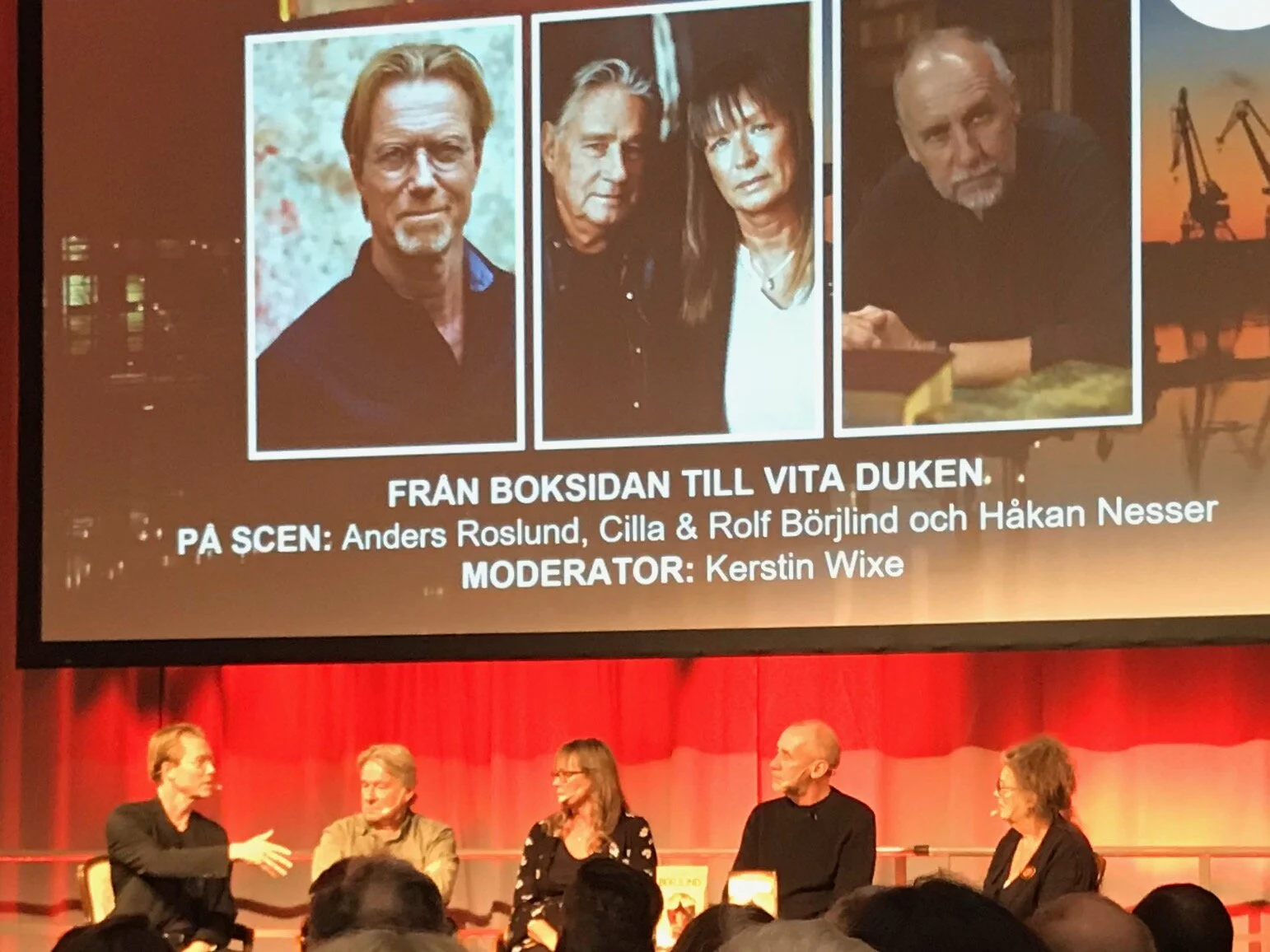

土曜日・日曜日はブックフェアの一角がミステリーフェスティバルと化していました。上の写真は、小説の映画化について原作の作家さんたちが語るトークです。いちばん左側でいまお話しされているのがアンデシュ・ルースルンド氏です。その横がシッラ&ロルフ・ボリリンド夫妻、ホーカン・ネッセル氏。

いろいろ面白いネタありましたが、ひとつだけ紹介すると…… ルースルンド氏と故ベリエ・ヘルストレム氏の共著、『三秒間の死角』が、紆余曲折あった末にようやくハリウッドで映画化に至ったようなのですが、この主演がジョエル・キナマン。ルースルンド氏はもう何年も前に、この映画化とはまったく関係のない文脈で、主人公の潜入捜査官ピート・ホフマンの外見はどんなイメージかと訊かれて、「うーん……ジョエル・キナマンみたいな感じ?」と答えたことがあったそうです。時期的には、ハリウッドで活躍しだす前の、『イージーマネー』とかに出てたころのキナマンですね。実際に彼がキャスティングされたのは偶然らしいですが、イメージはぴったりということになりそうです。

サラ・ストリッツベリ(左)の新作についてのトーク。個人的にとても好きな作家で、実は彼女の短編をひとつ訳したりもしています(スウェーデンミステリーのアンソロジー『呼び出された男』に収録の短篇「カレンダー・ブラウン」)。ちょっとマルグリット・デュラスぽい(ちなみに私の修論はデュラスの作品についてでした。もはや記憶の彼方……)と思っていたら、やはりストリッツベリはデュラスの本の序文を書いたりしています。

『MORSE―モールス』のヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト氏(中央)と、『わたしは倒れて血を流す』のイェニー・ヤーゲルフェルト氏(左)。ヤーゲルフェルト氏の著作は、上記を訳したこともあってずっと関心をもって追いかけていますが、トランスジェンダー、アスペルガー症候群やADHD、自殺など、なかなか難しいテーマをユーモア交えて描けるのが彼女の強みだと思います。心理学のバックグラウンドがあるからでしょうか。これまでは児童書やYAが中心だったけれど、今回初めて一般向けに出した本が、スランプに苦しむ作家を主人公とした小説なので、このトークは「作家としての失敗や苦しみをどう乗り越えるか」がテーマでした。重いテーマなのに、ふたりとも話が面白すぎて会場ずっと笑いっぱなし。ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト氏はスタンドアップ・コメディアンだったこともあるんですよね。さすがでした。作品はあんな怖いのに……

またミステリーフェスティバル会場に戻って、国際スパイ・謀略小説を書くお三方のトークへ。中央のヨアキム・サンデル氏は、デビュー作『スパイは泳ぎつづける』を以前翻訳したこともあって、若手作家の中でも注目している人のひとりです。

世界の暗部をえぐり出すような、社会批判的なミステリー小説を書いていると、自分にそのつもりがまったくなくても、不安を煽り極右ポピュリズム政党の支持を増やすことにつながっているのではないか、ということを最近よく考える……とサンデル氏がちらりと口にしていました。だからといって社会批判をやめるのはもちろん本末転倒ですが、ミステリー作家がそういう視点で自身を省みているというのは信頼に値すると思いました。作家としては良質な物語を提供することが第一の目的であっても、スウェーデンや世界でこれだけミステリーが読まれている以上、表現者としての影響は大きいわけで、自分はスリリングな物語を提供しているだけ、では済まされない部分もありますよね。翻訳者としてもそういう視点は持っておくべきかもしれない。私自身はサンデル氏のこの発言を聞いて、彼はいたずらに不安を煽る書き方はしていないし、移民や外国人の登場人物のステレオタイプに陥らない造形がうまい作家でもあるから、ポピュリズム政党に票を投じる人はむしろ読んでみるといいんじゃないかと思いましたが。

最後に、ブックフェアとは全然関係ない話です。これホテルの壁に掲げられていた装飾(!?)なんですが、なんの数式ですかね……? 私はさっぱりわからなかったから気持ちよく安眠できたけど、わかる人は細かくチェックしちゃって眠れないのではなかろうか。

(雑談も含め)長くなりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。繰り返しになりますが、日本の出版社・翻訳者のみなさま、ヨーテボリ・ブックフェアの参加、ぜひぜひご検討くださいませ……! 私はフェローシップ・プログラムに参加してもしなくても毎年出没しているので、首を長くしてお待ちしております。